QUADERNO N. 37

INDICE

INTRODUZIONE

DOLCINO E GLI APOSTOLICI, LA STORIA IN BREVE

DOLCINO, CIVILTA’ MONTANARA

E AUTONOMIA BIOREGIONALE

LONGINO CATTANEO ed il MOVIMENTO

DOLCINIANO 700 ANNI DOPO

STRALCI DEI GIORNALI BIELLESI

APPENDICE

ARTICOLI DI PAOLO SECCO PUBBLICATI SU OUSITANIO VIVO

SU TEMA DELLE ERESIE NEL CUNEESE

Quaderni CIPEC

Attività CIPEC

INTRODUZIONE

Con questo numero,

riprendiamo la regolare pubblicazione dei nostri quaderni.

La comunicazione, da

parte dell’amministrazione provinciale, della decisione di

interrompere la pubblicazione, iniziata nella lontana primavera 1995,

ci ha portati a stampare, con le nostre forze, due quaderni che erano

pronti e di particolare attualità: quello per gli ottant’anni di

Gianni Alasia, celebrati (febbraio) nella sala Viglione del palazzo

del Consiglio regionale e quello sull’inchiesta circa la Lega

nord nel cuneese, uno dei fenomeni certamente più complessi

dello scenario politico provinciale.

La scelta

dell’amministrazione provinciale è poi rientrata e ci è stato

comunicato che potremo usare ancora la Stamperia della provincia per

la durata di questo mandato amministrativo (sino al 2009) per due

pubblicazioni all’anno.

Ringraziamo senza

formalità la Giunta provinciale, in specifico l’assessore alla

cultura Valsania e il presedente Costa, così come abbiamo fatto, per

il periodo 1995-2004 con il presidente Quaglia. Con loro, il

personale della tipografia provinciale a cui abbiamo spesso portato

(modesti) aumenti di carico di lavoro.

Ribadiamo la natura della

nostra iniziativa: fornire documentazione, valutazioni, informazione

su tanti aspetti della vita politico-sociale-culturale,

concentrandoci in gran parte sul cuneese, senza mancare di toccare un

quadro più ampio.

Chi volesse scorrere

l’indice dei 36 numeri usciti ad oggi, potrebbe trovare la storia

della locale sinistra politica nel dopoguerra, studi sui dati

elettorali, testimonianze di tanti/e militanti (quante si sarebbero

perdute se non le avessimo raccolte?), a dimostrazione che la storia

è fatta di tante vicende individuali, ognuna significativa, che, in

alcune circostanze, si sommano e producono processi collettivi.

La figura di Michele

Risso, oggetto di alcuni quaderni (due convegni a Boves e la

pubblicazione di alcuni suoi scritti) non è politico-partitica, ma

assume una valenza politica di non poco conto sia per la grande

importanza, non solo nazionale, del movimento di cui ha fatto parte,

sia per la attualità dei temi toccati (la malattia mentale, la

sofferenza, l’emarginazione…). Doveroso ricordarne vita ed opera,

soprattutto in una realtà locale che lo ha sempre sottovalutato ed

in un clima complessivo che sembra volutamente cancellare, o almeno

ignorare, le esperienze più significative che abbiamo alle spalle

(quanti/e studenti/esse di psicologia conoscono oggi l’impegno

“epocale” di Franco Basaglia?).

Atipico il quaderno su

Alberto Manna, consigliere provinciale di Forza Italia,

prematuramente scomparso, di cui è parso giusto riportare gli

interventi nell’assemblea locale.

Oltre al locale, alcuni

temi nazionali: il socialismo italiano, atipico e non omologabile per

decenni a quelli europei, i nodi della storia comunista, dal Pci a

Rifondazione, le speranze e le contraddizioni della nuova

sinistra.

Accanto ai quaderni

l’attività del CIPEC, sempre autofinanziata, basata sull’impegno

volontario.

Importante e da

rilanciare e per i grandi nomi che abbiamo avuto l’onore di

ospitare (per tutti/e: Masi, Geymonat, Bellofiore, Spinella, Girardi,

Cortesi, Collotti Pischel, Revelli, Ferrero, Pirella, Santarelli,

Moscato, Meandri, Barbero, La Valle, Carlevaris, Rieser, Dinucci,

Perini, Novelli, Nesi, Agostinelli, Cremaschi) e per le tematiche

toccate, quasi sempre “fuori dal coro”.

Affrontare “senza rete”

e privi di dogmi il discorso della crisi del marxismo, il rapporto

tra questo e nodi “emergenti” (ambiente, femminismo, pacifismo…),

iniziare prima che fosse “di moda” a parlare di globalizzazione o

di emergenza ambientale, presentare libri spesso scomodi, ragionare

sulla psicanalisi senza sposare questa o quella scuola sono per noi

motivo di vanto e di soddisfazione, così come i sei corsi sugli

“anni della nostra storia” (dal 1945 al 1990) che occorrerà, un

giorno o l’altro, continuare con il periodo più prossimo all’oggi.

I prossimi numeri di

questa modesta e spartana pubblicazione intrecceranno le questioni

sopra ricordate: introduzioni a molti convegni e iniziative

pubbliche, memorie di militanti (quanti/e, purtroppo, non ci sono

più?), temi più ampi, a cominciare da quello delle eresie,

soprattutto quelle che hanno determinato ripercussioni più ampie

rispetto alla sola questione “dottrinaria”. Valuteremo e

cercheremo di studiare come la storiografia marxista (Engels,

Kautsky, Bloch) abbia interpretato le grandi sollevazioni popolari

suscitate da personaggi come Müntzer, Jan Hus tanto per citare i

più conosciuti.

Attraverso le sfumature

di Loewenberg, Esch , Lohmann, Hinrichs e altri arriveremo ad

analizzare il nesso tra teologia e rivoluzione; nello specifico dove

termina la componente teologica e inizia il “sovvertimento” dei

rapporti sociali. Certamente si dovrà tenere conto dei limiti

teologici degli studi marxisti e separare l’esaltazione delle

azioni rivoluzionarie degli “eretici” dalla glorificazione della

rivoluzione proletaria.

Di pari passo getteremo

uno sguardo nella poco conosciuta e poco letta “storiografia

illuministica” di queste grandi vicende. Un tentativo di analisi

scientifica della esperienza müntzeriana fu fatto dal pastore

protestante G. T. Strobel, un diretto testimone delle iniziali

rivolte di stampo giacobino nella Norimberga della fine del ‘700 e

successivamente il medico giacobino J. B. Erhard scrisse il suo

“Sul diritto del popolo alla rivoluzione” .

Questo è il compito su

cui sarebbe interessante potersi impegnare in futuro.

In questo numero, come

detto, vogliamo dare il nostro modesto contributo al settimo

centenario del martirio di fra Dolcino, Margherita da Trento, Longino

Cattaneo e a tutti e tutte coloro che in questa vicenda videro un

riscatto dal servaggio temporale del potere religioso allora

dominante.

La figura di Fra Dolcino,

giustamente rivendicata dal movimento socialista al suo sorgere, come

ideale continuità fra la protesta religiosa- sociale del Medio Evo e

le rivendicazioni sociali di un grande movimento emergente che si

riprometteva di cambiare il mondo (quanto paghiamo oggi il fatto che

questo non sia avvenuto o che, in tanti casi, si sia trasformato nel

suo contrario!) è ancor oggi ricordata per la coerenza sino al

martirio, ma richiama la necessità di trasformazione morale e

sociale propria di tanti movimenti ereticali e pauperistici,

convinti, come il primo socialismo che un nuovo mondo fosse alle

porte.

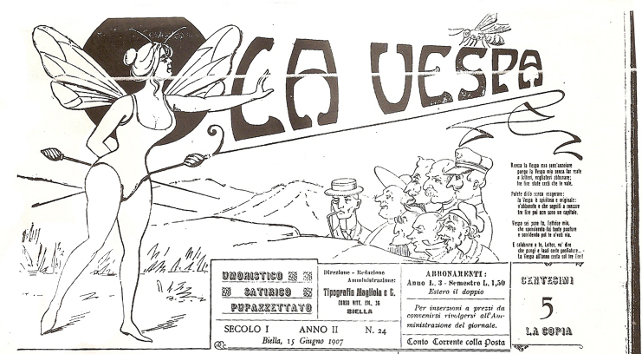

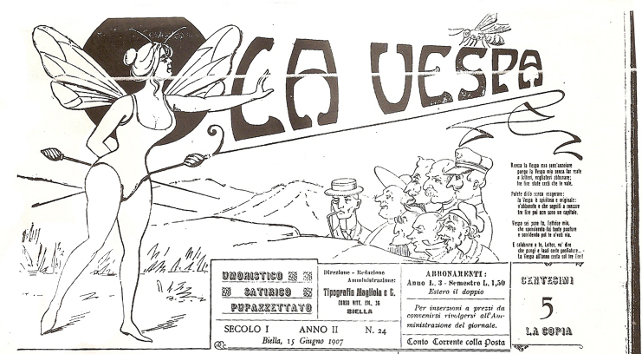

Accanto agli scritti,

nati in occasione di convegni dolciniani ed iniziative, alcune pagine

di vecchi giornali socialisti che ripropongono il sapore e le

tematiche di un mondo lontano eppure ancora così appassionante.

Quindi scritti dell’amico

Paolo Secco, comparsi sul periodico “Ousitanio vivo” e tutti

centrati sulla religiosità della nostra area geografica e su eresie

locali. Pagine poco conosciute che parlano di tensioni, di una fede

religiosa che impronta ogni attimo della vita ed ogni scelta, di aree

dove diverse letture di Dio e dei Vangeli si sono intrecciate e

confrontate, anche drammaticamente

S.D.

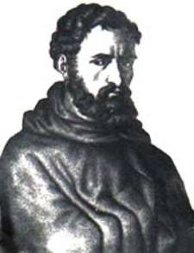

Dolcino e gli Apostolici

LA STORIA IN BREVE

( dal

sito - http://fradolcino.interfree.it )

A nno

1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i

malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo

a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli

Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di

essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.

Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo

piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come

aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,

essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il

Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione

(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza

itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale

potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il

rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma

(possesso, ricchezza, potere).

nno

1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i

malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo

a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli

Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di

essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.

Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo

piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come

aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,

essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il

Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione

(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza

itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale

potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il

rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma

(possesso, ricchezza, potere).

C ominciano

ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà

sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una

concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il

consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si

ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo

movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande

comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei

vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),

rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può

essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla

pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato

lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una

nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i

bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si

chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i

"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo

tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei

meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della

predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione

popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per

affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.

Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio

messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto

dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non

può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino

(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono

messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo

sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino

Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di

quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio

di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo

italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per

partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato

Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume

il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",

sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia

al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e

compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre

apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel

1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più

fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio

che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi

è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La

Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è

naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne

che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di

Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.

ominciano

ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà

sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una

concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il

consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si

ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo

movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande

comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei

vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),

rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può

essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla

pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato

lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una

nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i

bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si

chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i

"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo

tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei

meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della

predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione

popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per

affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.

Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio

messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto

dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non

può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino

(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono

messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo

sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino

Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di

quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio

di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo

italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per

partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato

Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume

il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",

sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia

al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e

compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre

apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel

1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più

fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio

che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi

è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La

Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è

naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne

che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di

Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.

La

Valsesia era, però, da molto tempo in lotta aperta prima contro i

grandi feudatari (conti di Biandrate), poi contro i comuni della

pianura (Novara e Vercelli). Quando il gruppo degli Apostolici giunge

a Gattinara e Serravalle, centri nella parte bassa della valle, e qui

ricomincia la propria predicazione per una chiesa ed una società

nuove, l'accoglienza popolare è entusiastica. I vescovi di Vercelli

e Novara, in accordo con il papa, vedendo come l'avvento degli

apostolici fa da catalizzatore per le istanze autonomiste delle

popolazioni valsesiane, bandiscono allora una vera e propria crociata

per debellarli. Viene reclutato un vero e proprio esercito

professionale (anche i balestrieri genovesi, abilissimi nel tiro) per

farla finita una volta per tutte. Gli Apostolici, questa volta, uniti

ai valsesiani ribelli, decidono di difendersi. Nel 1304 inizia dunque

una vera e propria guerra di guerriglia tra un esercito cristiano e

cristiani che credono in una chiesa diversa ed alternativa. Si

susseguono scontri e battaglie, nelle quali Dolcino dà anche prova

di notevole intelligenza militare. I ribelli si spingono in alto

nella valle e, sul monte chiamato Parete Calva, che è ideale per la

difesa, si installano con l'appoggio dei montanari fondando una vera

e propria "comune" eretica, in attesa di quello sbocco

finale che Dolcino, uomo colto, teologo e filosofo della storia,

ritiene imminente. I crociati assediano la Parete Calva, ove sono

asserragliati i ribelli (alcune fonti parlano di 4000 persone, altre

di 1.400), e si susseguono scontri sanguinosi. L'inverno, per i

rivoltosi, è terribile. Essi vivono in condizioni ormai disperate.

Finché, guidati da Margherita in un difficile passaggio tra metri di

neve (ancora oggi quel luogo si chiama "Varco della Monaca"),

riescono a devallare portandosi nel Biellese. Qui essi si fortificano

sul Monte da allora chiamato Monte dei Ribelli, o Rubello. Ma i

crociati si riorganizzano e procedono ad un nuovo assedio. I ribelli

sono allo stremo, e alla fine l'ultimo assalto provoca una

carneficina: circa 800 ribelli sono trucidati sul posto, mentre

Dolcino, Margherita e Longino Cattaneo (luogotenente di Dolcino) sono

catturati vivi. Margherita e Longino verranno posti al rogo in

Biella. Margherita rifiuterà di abiurare, respingerà le proposte di

matrimonio di alcuni nobili locali, che l'avrebbero salvata dal rogo,

e sceglierà di restare fedele al suo ideale e al suo compagno fino

in fondo. Dolcino prima dovrà assistere al supplizio della sua donna

e poi, a Vercelli, verrà condotto al rogo si di un carro. Durante il

tragitto viene torturato con tenaglie ardenti, ma tutti i

commentatori sono concordi nell'attribuirgli un coraggio

straordinario: non si lamenta mai, ma solo si stringe nelle spalle

quando gli viene amputato il naso e trae un sospiro quando viene

evirato. Infine, nel 1307, anche per lui la "giustizia" di

Dio significa il rogo. Tre anni di resistenza armata nel nome di

Cristo si concludono tra quelle fiamme, ma altri dolciniani un po' da

ogni parte continueranno ad esistere: si hanno notizie fino al 1374.

Di più, Dolcino, Margherita e gli Apostolici diverranno simboli di

libertà ed emancipazione fino ai giorni nostri, e la memoria

popolare

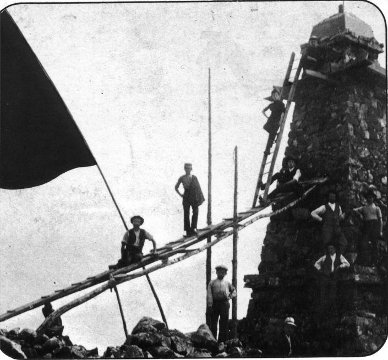

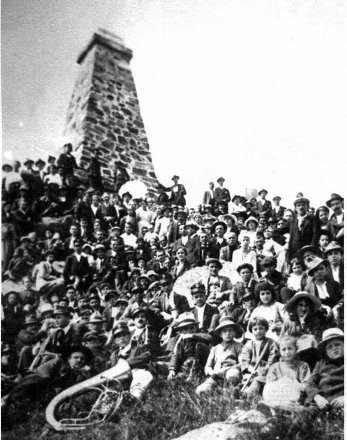

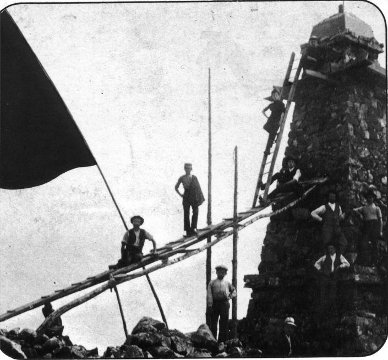

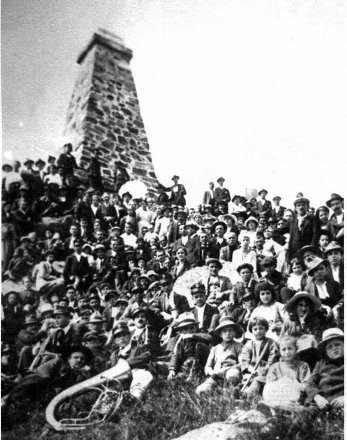

non li dimenticherà. Addirittura nel 1907 (sesto centenario del

martirio) vi saranno celebrazioni di enorme rilievo con

l'edificazione di un obelisco alto 12 metri proprio sui luoghi della

loro ultima resistenza.

Tavo Burat

Dolcino, civiltà montanara e autonomia

bioregionale

Atti del convegno Dolcino, Storia, Pensiero,

Messaggio. Varallo Sesia 4 novembre 2006

P er

"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile

per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di

microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile

si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la

Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e

cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed

all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro

habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra

tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,

eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione

formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito

di Gemeinchaft,

cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono

secoli di produzione culturale,

in spazi per lo più liberi dai condizionamenti, affrancati dalla

subalternità, caratterizzati da una produzione culturale autonoma e

cioè non eterodiretta.

er

"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile

per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di

microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile

si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la

Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e

cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed

all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro

habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra

tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,

eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione

formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito

di Gemeinchaft,

cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono

secoli di produzione culturale,

in spazi per lo più liberi dai condizionamenti, affrancati dalla

subalternità, caratterizzati da una produzione culturale autonoma e

cioè non eterodiretta.

Orbene,

a me sembra che per comprendere Dolcino, Margherita e la loro

relazione con la Valle Sesia, sia necessario rapportarli alla

bioregione teatro della epopea del 1305-1307. Quella Valle Sesia che,

con il trattato di Gozzano del 1275, aveva conquistato con decenni di

guerriglia contro i feudatari Biandrate prima e i centri

metropolitani di Vercelli e Novara poi, una quasi indipendenza;

"quasi" perché I 'Universitas valsesiana corrispondeva -

utilizzando un termine moderno - ad un protettorato: infatti, per

trattati e contese con potenze forestiere era pur sempre necessario

l'assenso della città (Novara).

Come

è stato puntualmente rilevato,

il rastrellamento per la caccia agli eretici, scatenato dai bravacci

vescovili, con la conseguente sventura delle razzie operate da truppe

assoldate che, com'era in

uso, dovevano approvvigionarsi con le risorse locali, depredando i

poveri montanari, invisi perché sospettati inoltre di proteggere gli

eretici; le rappresaglie con l'abbattimento e l'incendio degli

abituri rustici (quanto avverrà in quegli stessi luoghi 640 anni

dopo, farà dire nihil

sub soli novum!), non

potevano che provocare una rabbiosa reazione da parte dei locali che,

in quelle incursioni pre-potenti, vedevano a buon titolo una aperta

violazione, e quindi una inaccettabile offesa, ai patti sottoscritti

a Gozzano. Fondamentale è comprendere la struttura delle comunità

alpine che caratterizzavano ancora le alti valli quando ospitarono

gli Apostolici di Dolcino. Si trattava di vere comunità reali, non

personali, caratterizzate dalla coesistenza fra la proprietà privata

e quella collettiva. La prima era limitata alla abitazione, alle

armi, agli utensili da lavoro, al bestiame ed a poca terra; la grande

proprietà - i campi coltivabili, le brughiere e gli alpeggi per i

pascoli, i boschi - era comunitaria, e il godimento delle sue singole

componenti era stabilito da "regole" scaturite da assemblee

di uomini liberi, vale a dire da coloro che portavano le armi e che

al prezzo della vita difendevano quella proprietà.

In

alcuni Cantoni della Svizzera primitiva si è conservata la

Landsgemeinde,

assemblea per gli affari comunali e cantonali che emana leggi e

regolamenti secondo i dettami della democrazia diretta, e la

partecipazione è un diritto-dovere riservato sino a non molti anni

fa agli uomini atti alle armi. Le comunità longobarde diedero vigore

a tali assemblee degli uomini liberi, gli arimanni. Queste comunità

erano chiamate vicìnie

(vicinanze

nel Biellese) comunaglie

nell' Appennino parmense, regole,

appunto, nel Cadore e nel Veneto. L'etica che informava lo spirito

comunitario sull'inalienabilità del suolo, era di voler conservare

intatto il patrimonio collettivo; quest'etica venne minata e

distrutta dall'introduzione del diritto bizantino cristianizzato,

codificato dall'imperatore Giustiniano, che sarà la base del Diritto

Romano, dal quale si attingerà a piene mani per dotare il nuovo

Stato unitario italiano del 1861. La comunità rurale-alpina può

quindi definirsi come un insieme di famiglie vicine

che coltivano un dato territorio soggetto a regole

di utilizzazione collettiva, ed è l'antenata della maggior parte

degli odierni Comuni "politici": in Svizzera sussiste

tuttora il "doppio comune": quello moderno, "politico",

e quello detto, in Canton Ticino e nei Grigioni italiani,

"patriziale" corrispondente alla nostra "vicìnia"

competente per l'amministrazione dei beni comunitari e per gli

"affari pauperili" (cioè, l'assistenza);

sino al secolo XIX ci furono conflitti anche aspri di competenza tra

consigli "politici" e "patriziali" (in cui gli

elettori sono esclusivamente gli "autoctoni", e cioè gli

appartenenti a famiglie riconosciute originarie del luogo). Queste

assemblee discutevano la priorità delle coltivazioni, le rotazioni

agronomiche, lo sfruttamento dei boschi e dei diritti comunitari sul

legnatico, di caccia e di pesca, dibattevano sull'ammissione di

forestieri: così avvenne per gli Apostolici di Dolcino, come

sappiamo dell'invito di Milano Sola ad ospitarli a Campertogno; o sul

loro rigetto, come avvenne invece per le truppe di repressione

inviate in alta Valle a caccia degli "eretici". La

sostituzione del diritto tribale, poi longobardo, con il Diritto

Romano non fu certo "pacifica" e durò secoli. In molte

alti valli, quegli "uomini liberi" poterono conservare con

le armi i loro privilegi, cioè la loro autonomia, le loro "regole";

le vicìnie

riuscirono a sopravvivere specialmente sulle montagne (divennero i

cosiddetti "usi civici") e si conservarono sino all'inizio

del secolo XIX; in Valsesia, ricordiamo la strenua battaglia

autonomista dell' on. Aurelio Turcotti (Varallo 1808 Torino 1885)

canonico, ma poi fieramente eretico che manifestò nei suoi scritti

simpatia per Dolcino, al Parlamento subalpino

nei banchi della "montagna", la sinistra in cui sedeva

Angelo Brofferio.

Per

le alti valli di cui stiamo parlando, possiamo rilevare che la

tradizione culturale formatasi durante l'età finale del bronzo e del

ferro, sta tramontando soltanto con i nostri nonni o addirittura con

i nostri padri (la prima Guerra Mondiale può essere considerata lo

iato), come dimostra lo studio delle tradizioni popolari che hanno

tramandato sino ad oggi antichissime ritualità.

Oltre

alla vicìnia,

esisteva un'altra organizzazione comunitaria, la cui importanza è

sfuggita agli studiosi di Diritto italiano, in quanto nelle

documentazioni comunali se ne trovano soltanto labili tracce molto

frammentarie: si tratta di quella che era chiamata (in Piemonte, ma

non solo) la Badia,

o Abbadia:

corporazione che in origine riuniva i giovani dal comune periodo di

"spupillamento", gelosa custode delle ataviche libertà e

della "cultura" orale alternativa: lo stesso nome di

"Abbadia"

appare come una sfida alla cultura ufficiale, "scritta",

quella codificata nelle Abbazie del monachesimo medievale. Le "Badie"

strenuamente difendevano i più remoti ordinamenti e costumi

comunitari, tramandati nelle feste stagionali, quali i carnevali ed i

maggi, e furono alla base del tuchinaggio. Le competenze stesse di

queste corporazioni, ovvero l'organizzazione della vita comunitaria,

delle antiche regole, delle feste, della difesa del territorio e dei

suoi confini, divengono quindi eredità vivente e ragione storica

delle insorgenze montanare e contadine del Piemonte. Infatti, tutte

le insurrezioni e le rivolte contadine mirarono a ristabilire norme e

valori infranti nel passato.

I "coscritti" ed i "comitati" per il Carnevale, i

grandi pasti comunitari (fagiolate, polentate, risotti ecc.) sono

"reliquie" delle Badie; molte di esse furono cattolicizzate

e divennero confraternite (alcune tuttora armate, come quella di

Barbania nel Canavese): i capi, gli abà,

si trasformarono in "priori" o addirittura santificati:

Euseo, strano santo valsesiano di cui si racconta che morì per la

vergogna di essere stato costretto dai giovani ad indossare abiti

carnevaleschi, fu con ogni probabilità un abà;

il suo santuario è eretto su un masso erratico, all'imbocco della

Valsesia, e colà vi è una grande coppella nella roccia, che

raccoglie l'acqua piovana e che funge da terapeutica acquasantiera. E

così, io sono convinto che Milano Sola, il "ricco contadino"

di Campertogno (ma si poteva essere "ricchi contadini"

nell'agricoltura di sopravvivenza che caratterizzava la località

agli inizi del XIV secolo?), che "invitò" Dolcino ed i

suoi in alta Valle, altri non era se non un abà,

un autorevole capo dei giovani di Campertogno alle armi, che

manifestò l'invito decretato, come era negli usi, dalla assemblea

della vicìnia.

La funzione delle Badie nelle insorgenze rustiche, apparirà

macroscopicamente nel tuchinaggio, iniziato in Occitania, nel

Massiccio Centrale, a seguito della predicazione di un francescano

dissidente, Jean de la Rocquetaillade, cinquant'anni circa dopo il

rogo di Dolcino e di Margherita; ripreso nel Biellese con la cattura

del vescovo da parte dei giovani del Piazzo nel 1377, nel Canavese

dal 1380 alla metà del XVI secolo.

Come

abbiamo più volte sostenuto, la comunità cristiana che Dolcino ed i

suoi seguaci proponevano come preconitrice del "Regno" era

del tutto speculare, omologa, a quella dei montanari specie dell'alta

valle non soggetta alle influenze mercantili della pianura: infatti

vi si riscontrano i medesimi valori fondamentali: solidarietà e

fratellanza, comunione dei beni, rifiuto di ogni tipo di balzello

(taglie, o decime che fossero), parità uomo-donna, nessun servo

nessun padrone, ma Dio unico "Signore"; rifiuto del denaro

(si pensi al fondatore del movimento Apostolico, predecessore di

Dolcino, quel Gherardino Segalello, "libertario di Dio" che

gettò via i denari, francescano anarchico, salito al rogo l'anno

1300 a Parma) poiché l'economia era fondata sul servizio comunitario

e sul baratto... Dolcino testimoniava nel messaggio evangelico

radicale la validità dell'ordinamento giuridico alpino,

rivitalizzato dai Longobardi e minacciato dal Diritto Romano che

montava dai centri urbani della pianura. La "crociata",

invece, era la messa in opera di uno strumento oppressivo per

l'affermazione dei princìpi antitetici: gerarchia; privilegi

riconosciuti ai Signori feudali, laici o ecclesiastici che fossero;

la donna considerata veicolo diabolico; la moneta sonante, anziché

il libero scambio.

La

sconfitta di Dolcino segnerà l'inizio della fine della civiltà

alpina: alla luce del sole rimarrà l'ordinamento giuridico latino;

ai "resistenti" resterà il buio dei boschi e della notte,

dove troveranno rifugio i banditi; le donne "vestali"

dell'antica cultura agreste diventeranno "streghe". Le fate

giovani e belle saranno tramutate dalla cultura vincente in vecchie

malefiche megere. La pratica del libero scambio in sfida alla legge

sarà dei contrabbandieri.

Le

alte valli alpine presenteranno nella loro decadenza economica,

politica e sociale tutti i caratteri delle colonie, così come

appaiono nel Terzo Mondo:

le materie prime prodotte (si pensi ai metalli, cominciando dall'oro,

ma anche all'acqua, bene quanto mai prezioso), sono consumate e

trasformate nelle metropoli; le popolazioni sono territorialmente

divise con confini estranei alla loro realtà economica sociale (le

etnie alpine sono le medesime nei due versanti: provenzali o

occitani, francoprovenzali, walser, retoromanci o ladini, tirolesi,

carinziani, sloveni, .. ); le valli costituiscono una grande riserva

di mano d'opera (serve, e poi operai) e di buoni soldati; il sistema

viario di comunicazione da orizzontale tra valle e valle, sostituito

da quello a raggiera che parte dai centri metropolitani per

facilitare la pianurizzazione delle attività economiche; il capitale

locale sparito, è sostituito da quello dei metropolitani, che a

poco a poco si impadroniscono della terra (turismo speculativo che

espelle gli indigeni); la produzione agricola, artigianale,

soppiantata da quella industriale metropolitana; gli indigeni

considerati culturalmente alienati, minus

habentes e gli idiomi

che esprimono la loro cultura bistrattata, degradati da valore

"lingua" a "minus-valore" dialetto, da estirpare

e buttare (la rapina del minus-valore, dopo quella del plus-valore!).

Economia,

cultura e lingua delle élites

metropolitane si impongono sempre più nelle periferie: quanto è

"alternativo", resistente alla globalizzazione, viene via

via sospinto ai margini, o buttato a mare (come avvenuto nelle aree

celtiche: in Scozia, Galles, Irlanda; Bretagna e per quella occitana,

in Francia) dalla potenza economica metropolitana (di Londra o

Parigi);

da noi la "resistenza" è compressa contro le montagne,

nelle Valli, sempre più in alto. Laddove i popoli indigeni non

concordano con i piani elaborati dalle élites, che mistificano il

proprio interesse facendolo apparire "progresso" tout

court, essi possono essere sempre rappresentati quali terroristi

pericolosi, primitivi, gretti egoisti, ostacolo allo sviluppo.

E' l'inversione dell' etica: colto, aperto e positivo il "cittadino";

ignorante e rozzo, testardo

e meritevole al più di "conversione" di "emancipazione",

quando non di severa condanna, il montanaro, "villano"

insomma: un "eretico", cui un tempo spettava l'abitello

giallo o il rogo, ed oggi il disprezzo sociale del benpensantismo

cittadino. E' l'antica favola del lupo a monte e del povero agnello a

valle, colpevole di aver intorbidito l'acqua ...

Così

Dolcino appare, emblematicamente, mitico eroe di una civiltà alpina

che "resiste". Un personaggio maestoso e tragico, come i

protagonisti dei romanzi del maggior scrittore svizzero di

espressione francese, Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), proprio

come Dolcino, in presa col destino o con le forze di una natura

ostile, eroi simili a quelli della tragedia greca che guardano il

volto misterioso del fato, cui non possono resistere; dovranno

cedere, saranno sbalzati fuori dalla vita ma, lottando, fedeli alla

loro passione, anche se soccombono, conservano una loro grande

dignità. Penso soprattutto al protagonista di un suo importante

romanzo, Farinet

, montanaro reale, fuorilegge valdostano diventato nel Canton Vallese

un mito al quale il paese di Saillon, teatro delle sue gesta sino

alla morte nel 1880, quando la gendarmeria gli diede una caccia

spietata (come fosse un orso od un lupo) gli ha dedicato la piazza

principale, un monumento, un'affascinante passerella sul precipizio

dove fu trovato cadavere, una sequela di vetrate lungo il sentiero

che conduce ad una simbolica e minuscola vigna, luogo di meditazione

per tutti coloro che cercano libertà, pace e giustizia. Purtroppo

Do1cino non avrà l'entusiastico e corale riscatto tributato a

Farinet, e mai i luoghi teatro della sua vicenda epica, Prato,

Varallo, Campertogno, Rassa, Trivero ... potranno rivaleggiare con

Saillon. Do1cino ha avuto il torto di sfidare non gli interessi

metropolitani confederali (Farinet coniava moneta in concorrenza con

la zecca di Berna!), ma di ribellarsi in Italia alla Chiesa Cattolica

Romana: bollato come eretico, e sanguinario bandito, ha patito per

sette secoli calunnie e diffamazioni spietate. Tuttavia, chi, come

Ramuz, ha saputo interpretare la civiltà alpina, ha ben colto il

valore della sua figura emblematica: lo scrittore friulano Carlo

Sgorlon, in un romanzo racconta "la

moderna e sempre valida favola delle prevaricazioni dell'uomo sulla

natura; favola antica della dabbenaggine e del miraggio del progresso

che, alleati contro l'equilibrio della creazione, scatenano il sangue

ferito della terra. Perché uccidono il passato, scambiandolo per

passatismo, in nome di un avvenire che è furto, sconsacrazione,

improvvisata padronanza del fuoco degli déi".

In questo libro si staglia la figura di Siro, un montanaro contrario

alla strada e alla diga progettata ed in fase di realizzo: il romanzo

è ispirato alla tragedia del Vajont anche se i toponimi sono mutati.

A chi diceva a Siro; "sei

tu fuori dal tempo. Dov'è il pericolo? Nei lavori della strada?"

replicava: "ma

certo. Cominciano sempre con una strada. Se lasciate che la strada si

faccia, poi sarà tardi per ogni cosa". Lui conosceva le loro

tecniche, le aveva viste applicate in molte altre valli. Dopo la

strada veniva gente che avrebbe messo le mani ingorde su ogni cosa.

Avrebbe sventrato i boschi per farne da sci, costruito ogni possibile

diavoleria, seggiovie, impianti di risalita, funivie per salire in

cima alla montagna senza muovere un solo passo; avrebbe fabbricato

alberghi, rovinato i nevai del massiccio, e le valli e le montagne

sarebbero state percorse da una ragnatela di fili di acciaio e di

piloni di cemento. Avrebbero deviato le acque... "Le acque? Cosa

c'entrano le acque?" Non lo so. Dico per dire. So soltanto che

rovinano tutto. "Siro, ragiona. La gente della

valle aspetta da decenni che la strada sia fatta". Ma lui non

voleva ragionare. Era sconvolto dalla sua passione, e continuava a

dire che bisognava fare una lega di tutta la gente per bloccare il

progetto che ci minacciava, correre in tutti i paesi a soffiare con

ogni forza dentro l'antico corno di bue, per gettare l'allarme. Lo

guardai negli occhi e ebbi l'impressione che non mi vedesse nemmeno.

Mi sembra una sorta di eretico d'altri tempi. Un fra Dolcino uscito

dai secoli remoti ed entrato chissà come nel nostro tempo di motori

e di macchine. Non si era accorto che quell'epoca era finita, che il

frate di Novara e la sua donna dai capelli rossi erano stati bruciati

vivi, e la sua gente massacrata e dispersa. Si era perduto un grande

sogno, quello delle antiche comunità montanare. Ma adesso i tempi

erano cambiati, e sopravviveva soltanto un suo pallido fantasma nel

fatto che la gente affamata andava a far legna nell'antico bosco

demaniale. Tutto il resto era cambiato. Oggi i grandi feudatari

esistevano sotto forma di banche e società finanziarie, le quali

potevano anche riuscire in quello che era stato impossibile ai

vescovi medievali. L'avrebbero fatto anche qui, e anzi avevano già

cominciato a farlo, ma opporsi era una illusione mitica e fuori dal

tempo.

Ramuz

e Sgorlon ci spiegano così, sia pure molto indirettamente, perché

il movimento contro il Treno Alta Velocità -TAV- in Valle Susa abbia

emblematicamente "recuperato" fra Dolcino: è la seconda

volta, dopo gli anni di fine - principio secolo, quando il movimento

operaio Valsesiano e Biellese onorò il "precursore", che

un movimento popolare riscopre Dolcino e lo rivendica. In Valle Susa,

e in internet circola una significante lettera, firmata "Dolcino

e Margherita, da nessun luogo" (utopia!) che è un inno alla

libertà della montagna, una strenua difesa di quella "bioregione"

che una colossale strada ferrata vorrebbe ancor più sconvolgere.

Una valle già

percorsa da autostrade, superstrade e ferrovia, sconquassata da una

"grande opera" che prevede montagne scavate per quindici

anni, con un milione di metri cubi di materiale pericoloso da

trasportare da qualche parte; cinquecento camion in transito giorno e

notte nella valle per trasportare i detriti scavati; tonnellate di

polvere circolante nell'aria: le verifiche secondo le quali non ci

sarebbe amianto nei terreni si sono rivelate inattendibili, il

movimento "No Tav" ne ha portato alla luce le lacune dal

punto di vista scientifico e la Procura di Torino ha aperto un'

inchiesta. Si estende la desolazione di panorami cementificati, la

distruzione di prati, l'ombra di viadotti, il grigio delle decine di

piloni di cemento, antenne e tralicci aumentati in modo esponenziale,

inoltre le falde deviate e prosciugate, le acque inquinate. Ma

l'opera che costa miliardi e miliardi di curo non solo è dannosa, ma

inutile, perché il rapporto tra trasporto merci e Pil cresce fino a

quando lo sviluppo economico di un Paese non raggiunge una certa

soglia, dopo la quale si stabilizza e decresce: i dati europei

Eurostat evidenziano come in Europa il rapporto tra tonnellate per km

di merci (indicatore di qualità di trasporto delle merci) e PiI, tra

il 1997 e il 2002, è rimasto invariato; per l'Italia è

stazionario.

II movimento che ha riconosciuto in Dolcino un emblema,

antepone la tutela delle bioregione e della salute agli interessi di

coloro che Sgorlon chiamava i "nuovi feudatari", cioè

poche ma potenti lobby economiche, spesso trasversali negli

schieramenti politici.

In

realtà, si confonde il "progresso", che è liberazione dal

bisogno e dal servaggio, con lo "sviluppo" che non deve

essere infinito e che è destinato a schiantarsi a grande velocità

contro la barriera del limite ecologico. Si sostiene che la TAV è

indispensabile, altrimenti l'Italia non si modernizza, ma senza

fondarsi su dati e fatti nazionali. E Luciano Gallino

si chiede se non siano proprio gli abitanti della Val Susa a fare,

invece, il vero interesse nazionale, e che stiano spronandoci a

pensare se è davvero conveniente trasformare l'Italia nella

piattaforma logistica d'Europa, e se la perseveranza di realizzare la

TAV senza valide ragioni sia conseguenza dell'incapacità di

esplorare in modo corretto altre opportunità di cui disponiamo.

Forse

questi Dolcino e Margherita strenui difensori della bioregione

alpina, e cioè di una regione-comunità in osmosi con il territorio,

sono trascendentali, più attinenti ai personaggi mitici,

tramandatici dalla tradizione popolare, che a quelli storici. Da

Robin Hood a Farinet, la leggenda sembra consegnarci, meglio dei

documenti, una realtà più significante, certamente più

coinvolgente e affascinante. Andrè Malraux

lasciò scritto:

“solo il leggendario

è vero” Prima di

lui, Beaudelaire aveva esclamato: “Sei

sicuro che questa leggenda sia proprio vera? Ma che m’importa, se

mi ha aiutato a vivere!”. E

Alessandro Dumas va ancora oltre:

“Si può violare la storia, purché ci faccia un bel figlio!”.

Dolcino

e Margherita, furono torturati atrocemente ed arsi il 1° giugno

1307. Malgrado sei secoli di demonizzazione, il movimento operaio li

riconobbe precursori della lotta per il riscatto degli oppressi, ed a

Dolcino innalzò sul monte Massaro un obelisco alto 11 metri,

abbattuto vent' anni dopo, nel 1927 , dal regime fascista. Ancora una

volta si credeva di averla "fatta finita" con siffatti

simboli scomodi. Il bisettimanale della curia scrisse allora che

"quel povero

cumulo di pietre aveva cessato di essere, come si augurò e si

credette dai promotori, un faro ed un punto di riferimento

" Ma non fu cosi: nel 1974, l'anno in cui il pensiero laico

trionfò respingendo con un referendum la proposta di abrogare la

legge che introduceva il divorzio nell'ordinamento giuridico

italiano, sui ruderi di quell'obelisco sorse un cippo. Oggi Dolcino e

Margherita fanno sentire le loro voce "altra", come eroi

dell'autonomia e della salvaguardia delle bioregione. Per dirla con

Giuseppe Giusti, "dopo morti sono più vivi di prima".

LONGINO CATTANEO ed il

MOVIMENTO DOLCINIANO 700 ANNI DOPO

A cura di Tavo

Burat

Alla

morte di Francesco d’Assisi (1226) nell’Ordine da lui fondato si

delineano due correnti,

quella dei Conventuali che accettano le donazioni e la vita nel

convento, e quella degli Spirituali che si ispirano alle profezie di

Gioachino da Fiore (†

1202), e vedono in Francesco l’inizio della nuova era dello

Spirito, e vivono nomadi in povertà. In linea diretta dal

francescanesimo discendono gli apostolici, un “ordine” di

militanti analoghi ai “perfetti”

del Catarismo, con una vasta rete di simpatizzanti e di

collaboratori, così da poter essere modernamente definito

“movimento”

fondati nel 1260 da Gherardino Segalello da Ozzano Taro (Parma), che

possiamo definire “libertario

di Dio”.

Con i suoi sermoni e la sua vita, e le sue recite da “mistero

buffo”,

egli testimonia l’apostolicità proponendo il ritorno alla prassi

cristiana primitiva, svincolata da ricchezza e da potere,

egualitaria, e la comunione dei beni secondo gli Atti degli Apostoli.

Per questo, per far ridere con i suoi monologhi e quindi per

“irridere”

al potere feudale, fra Gherardino è arso al rogo il 18 Luglio 1300,

sulla riva del torrente Parma, l’anno del primo Giubileo, festa del

perdono, indetta da Papa Bonifacio VIII. Tra coloro che assistono al

rogo di frà Gherardo è anche un giovane discepolo: Dolcino, nativo

di Trontano in val d’Ossola secondo alcune fonti o, secondo altre e

dalle ricerche più recenti, a Prato Sesia; probabilmente dalla

famiglie Preti o De Pretis, ghibellini imparentati con i

Tornelli,parimenti ghibellini valsesiani.

Un

mese dopo il rogo di Gherardo, Dolcino, nell’agosto 1300, scrive la

sua prima lettera

“ad

fideles”.

Questa lettera

costituisce il primo manifesto ufficiale del movimento e la

presentazione di Dolcino quale guida profetica ed illuminata. Egli

rivela qui una impostazione gioachimita, non priva però di apporti

originali. Il discorso, da penitenziale evangelico, qual era quello

del Segalello ( poenitentiàgite

era il mantra

del fondatore degli

Apostolici, nel senso di spronare a costruire un nuovo mondo, della

carità e del pentimento) diviene teologico; una vera “enciclica”

che poggia, intelligentemente, oltre che su basi dottrinali, su di un

diffuso stato d’animo e sulla partecipazione agli avvenimenti

politici.

La

Chiesa romana, irrimediabilmente corrotta, non è più riformabile,

crollerà; la sua gerarchia sarà travolta, ed il nuovo imperatore,

un “novello Federico” sarà lo strumento dell’ira divina.

La

Chiesa abbandonerà ogni bene terreno, sceglierà definitivamente la

povertà ed inizierà così l’era dello Spirito, che durerà sino

alla fine dei giorni.

Questa

lettera ha immediatamente un grande successo. Poco dopo l’agosto

1300, Dolcino, predica e presiede incontri clandestini nel Trentino

Cìmego, dove si era rifugiato e dove era attivo un gruppo di

apostolici guidato dal fabbro frà Alberto; ma ritorna anche al

contado bolognese.

Da

Cìmego, nel dicembre 1303, scrive la sua seconda lettera-enciclica

con la quale rassicura i fedeli circa la vitalità del movimento, che

da libertario si trasforma in quello che oggi diremmo un “partito”,

con un organigramma ed un’organizzazione capillare nelle campagne e

nelle città.

Dolcino

ufficializza i responsabili : a capo di tutti gli appartenenti alla

congregazione apostolica è egli stesso, Dolcino novarese; quindi,

fra tutti dilettissima, la sorella Margherita e frate Longino da

Bergamo; seguono

poi tra i più autorevoli frà Federico da Novara ( altrove viene

detto “Grampa”,

che è una frazione di Mollia, in alta Val Sesia), frà Alberto

trentino e frà Valderico da Brescia(altrove precisato da

Toscolano).(1) Un altro passo fondamentale della fonte sulla vicenda

dolciniana (2) ci precisa che trattasi di “Longino

da Bergamo”

della famiglia dei Cattanei da Fedo o da Sacco : dopo Dolcino e

Margherita è l’apostolico di maggior rilievo,designato

immediatamente dopo i due capi : quindi il massimo discepolo, e

luogotenente e braccio destro dell’eresiarca. Dai processi

bolognesi, sappiamo che tra diversi Apostolici era d’uso far

parlare il più autorevole: il pur celebre Zaccaria di S. Agata (

Apostolico emiliano sin dal 1290, inquisito nel 1299 poi condannato

il 17 dicembre 1303 e

arso sul rogo il medesimo giorno in Campo

fori) dava la

precedenza a Dolcino ed a Longino, ascoltandoli.

Nel

1301-1302 è testimoniata la presenza da Longino da Bergamo nel

contado bolognese. Successivamente lo si troverà nel Trentino ed in

Piemonte sempre a fianco di Dolcino, di cui è il principale

discepolo, luogotenente e braccio destro, seguendolo sino all’ultimo

giorno(3).

Purtroppo,

oltre alle fonti citate ( la Historia

dell’Anonimo

sincrono ed i Processi), non si hanno altre notizie su frà Longino;

Arnaldo Segarizzi che è stato il primo più attendibile e profondo

studioso delle fonti apostoliche, annota che di Longino “non

è dato trovare alcuna notizia, come gentilmente (lo) informa il

chiarissimo prof. Mazzi

“ (4)

Raniero

Orioli è incline a ritenere l’esistenza di un possibile legame tra

la famiglia capitanale bergamasca di Longino con la fazione

ghibellina dei Suardi, che in certi anni è la vera padrona della

città e che, per tutto il ‘300, è una delle quattro famiglie (

con i Borghi, i Rivola ed i Sangallo) che si contendono se non il

supremo potere, almeno il primato.

Sul

finire dell’estate del 1304, i Suardi ed i ghibellini, cacciati da

Bergamo, si erano rifugiati nel castello di Martinengo dove si reca

l’inquisitore di Pavia,Lanfranco da Bergamo, ( al quale

probabilmente si deve la condanna del 1300 del mite Gherardino

Segalello), per un infruttuoso tentativo di mediazione, e dove ha

notizia, nel febbraio del 1305, della presenza di Apostolici nel

castrum

, a quel tempo

assediato dalle forze guelfe; recatosi a Romano, dove intenta un

processo contro apostolos

malos torna

altre due volte a Martinengo, sempre per chiarire la faccenda delle

presenze apostoliche, e riesce persino a trovare alcune literas

prefecti

apostolorum

(5)

Nel

1302 sul Garda è stanziato il “

direttivo”

apostolico; ed è allora che Matteo Visconti, cacciato da Milano e

perso il dominio su Novara,in fuga da Oleggio,si dirige verso i laghi

di Garda e d’Iseo.

Sul

finire del Maggio 1304, Matteo ed i ghibellini comaschi fuoriusciti

cercano di riprendere Como. A Mendrisio, sulla strada di Lugano lungo

la quale erano scese direttamente a Como le armate viscontee,

troviamo l’apostolico valsesiano Federico Grampa ed altri

dolciniani.

Scatenatesi

le repressioni nel Trentino, dove a Cìmego vengono mandati al rogo

tre apostolici (un uomo e due donne, una delle quali è la moglie di

frà Alberto) i Dolciniani abbandonano la valle del Chiese: da

Bagolino ( dove recentemente è stata scoperta la presenza,

all’epoca, di varie famiglie aderenti alla setta) e dal passo di

Crocedomini entrano in Val Camonica e poi nel Bergamasco; tutto fa

pensare che siano transitati da Martinengo e che, colà, sia stata

decisa la salita in Val Sesia. Probabilmente fu proprio la presenza

del bergamasco Longino a facilitare il passaggio da Martinengo e

l’incontro con i ghibellini ivi asserragliati.

Le

connessioni e le compresenze tra gli Apostolici e i Visconti assieme

sul Garda nel 1302, a Como nel 1303 a Martinengo nel 1305 – fanno

supporre a Orioli (6) una connivenza tra gli eretici ed i ghibellini.

E’

presumibile che il partito ghibellino, e particolarmente i Visconti,

nel tentativo di riconquistare Milano, dove il potere era passato ai

guelfi (i Torriani), come nelle città satelliti di Vercelli, di

Novara e di Bergamo, intendesse strumentalizzare il movimento

apostolico per indebolire gli avversari ( secondo l’assioma per cui

i nemici dei miei nemici sono miei amici): la storia insegna come gli

estromessi dal potere facciano fronte comune contro i nuovi

detentori, e come a tal fine sia usato il malcontento, l’ira

popolare; basti pensare alla Vandea, al crollo delle repubbliche

giacobine in Italia, al “brigantaggio”

meridionale dopo la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.

Resta

comunque il fatto che gli Apostolici provenienti dal Trentino non

avevano alcuna velleità guerrigliera, altrimenti l’avrebbero già

manifestata resistendo alle persecuzioni nelle loro valli, dove si

sarebbero potuti meglio celare, giovandosi della conoscenza dei

luoghi e degli appoggi di familiari ed amici.

Comunque,

Raniero Orioli che, come abbiamo visto, suppone connessioni tra

Visconti e Dolciniani, i quali non sarebbero soltanto “eretici

ribelli contro la Chiesa di Roma, ma anche ghibellini contro la

coalizione guelfa di Lombardia”, ribadisce come “ la matrice

causale e determinante di tutta l’azione dolciniana non fosse –

non potesse essere – l’istanza o l’adesione politica, bensì la

fede e la tensione religiosa (7).

Dalla

Bergamasca Dolcino con i suoi passa nel Varesotto, e da qui a

Gattinara alle porte della Valsesia: un “ borgo franco” di

recentissima formazione, sorto per volontà del vescovo di Vercelli

al fine di controllare l’importante nodo stradale ( vi si

incrociano le strade per la Valsesia, il lago Maggiore e Novara,

Vercelli ed il Biellese).

Per

incentivare l’insediamento della popolazione, Gattinara ha avuto

particolari esenzioni fiscali: ma ciò diviene presto motivo di

conflitto con i feudatari Arborio e con il Vescovo.

Dolcino

giunge pertanto quando colà c’è un clima di tensione, ed è

quindi ben accolto in quanto notoriamente inviso all’autorità

religiosa. Così è pure ricevuto benevolmente nel borgo

immediatamente superiore, Serravalle Sesia, riuscendo anche ad

accattivarsi la simpatia del parroco locale. Si aggiunga che le forze

della lega guelfa, concentrate a Pavia ed a Piacenza, hanno sguarnito

momentaneamente di presidi militari la zona della media e bassa

Sesia.

Malgrado

i probabili incontri avuti con i ghibellini guidati da Matteo

Visconti e le “aderenze” vicine e lontane, le fonti ci dicono,

comunque, che Dolcino giunse nel 1305 a Gattinara “da lontani paesi

con alcuni seguaci”, e che subito “iniziò a predicare di

nascosto e subdolamente nei territori di Serravalle e dintorni, e

riuscì a sedurre con i suoi perversi insegnamenti numerosi uomini e

donne: atteggiamenti, questi, non certo di una masnada di

guerriglieri.

Dopo

circa quattro mesi, premuto dagli armati al soldo del Vescovo Ranieri

Avogadro di Vercelli, Dolcino si rifugia con i suoi nell’alta

valle, a Campertogno, invitatovi da un contadino, Milano Sola,

probabilmente un capo delle corporazioni giovanili, le “badie”,

che saranno poi protagoniste, nella seconda metà del medesimo XIV

secolo, delle insorgenze antifeudali (il “tuchinaggio”,

occitano e

piemontese).

Si

è preteso che contro Dolcino si fossero costituite delle “leghe”

valsesiane, ma gli statuti relativi sono oggi concordemente ritenuti

falsi grossolani. Invece i Valsesiani, già da secoli ribelli ai

feudatari ( i Biandrate) ed ai grossi Comuni della pianura, Vercelli

e Novara, che si contendevano il dominio della Valle, e usi alle armi

per la pratica della caccia, prendono le armi contro i rastrellamenti

compiuti dai bravacci vescovili che compiono razzie in Valle,

ritenendo, a buon titolo, i montanari solidali con gli “eretici”

perseguitati.

I

Valsesiani sono soprattutto gelosi della loro autonomia, ottenuta nel

1275 con il trattato di Gozzano, dai Comuni della pianura, Vercelli e

Novara, e pertanto sono insofferenti ad ogni prepotente intrusione

nella loro comunità alpina.

Dopo

alcuni mesi, non sentendosi sicuri a causa dei rastrellamenti,

Dolcino, Margherita, Longino ed i loro discepoli, e molti altri di

Campertogno, Quare e Rassa (8)

si trasferiscono

sulla cima delle Balme e poi, verso la fine dell’estate 1305, sulla

Parete Calva, luogo inespugnabile nella collaterale valle di Rassa.

Al

riparo dell’armata vescovile, i ribelli valsesiani guidati da

Dolcino, Margherita e Longino danno vita ad una guerriglia con azioni

improvvise, calando contro i nemici accampati in valle. Nei villaggi

danneggiano le chiese, ritenute “tempio

dei farisei”

nemici del Vangelo, collaborazionisti

degli invasori.; e le case dei magistrati del Vescovo-Conte. Uno dei

sequestrati è il podestà di Varallo, Brusati, nobile guelfo

novarese.

I

Vescovi di Vercelli e di Novara ingaggiano un corpo di balestrieri

genovesi, per contrastare i ribelli, abilissimi nel tiro con l’arco.

Costoro, costretti a rompere l’accerchiamento, non hanno che una

via di fuga laterale. Lasciati i compagni più deboli, i superstiti,

ridotti ormai a poche centinaia, nella notte tra il 9 ed il 10 Marzo

1306 abbandonano la Parete Calva ed iniziano una lunga marcia per

“grandi monti, nevi altissime, vie inesplorate e luoghi impervi”

come testualmente scrive l’anonimo Sincrono, principale fonte,

cattolica, di quegli avvenimenti, per giungere nel Biellese orientale

sul monte da allora chiamato “Rebelle o Rubello”e

cioè dei Ribelli, che essi fortificano.

Non

avendo viveri di scorta, i ribelli scendono su Trivero per

procurarseli dalle masserizie degli assedianti (il paese era stato

evacuato dai locali per togliere ogni appoggio ai resistenti).

Il

Vescovo di Vercelli, preoccupato dalla resistenza e dalle sconfitte

che avevano visto fallire i rastrellamenti in Valsesia, e che ora

subisce dalle sortite dei Dolciniani, ottiene che il nuovo Pontefice,

Clemente V, da Avignone bandisca ufficialmente una crociata contro i

demoniaci eretici. Per Dolcino ed i suoi nel dicembre 1306 inizia

l’ultimo inverno e la gran fame.

Dante

dà il quadro puntuale di Dolcino assediato sul Monte Ribello dalle

milizie vercellesi e novaresi, facendo dire a Maometto (canto XXVIII,

vv 54-60 dell’Inferno):

“Or

dì a frà Dolcin,dunque che s’armi

tu

che forse vedrai lo sole in breve,

s’egli

non vuol qui tosto seguitarmi,

sì

di vivande, che stretta di neve

non

rechi la vittoria al Novarese,

ch’altrimenti

acquistar non sarìa lieve”

Quasi

tutti e commentatori danteschi vedono qui una repressa simpatia per

Dolcino: infatti Dante vedeva nella Chiesa di Roma la “

prostituta”

dell’Apocalisse, da non confondersi con la vera Chiesa di Cristo,

che è il suo opposto. E’ poi indicativo che l’Apostolica sia

l’unica eresia citata dall’Alighieri nella sua “Commedia”

Finalmente,

il giovedì santo (giorno della cena del Signore) 1307, esattamente

un anno dopo l’insediamento sul monte Ribello, i crociati di

Vercelli e Novara sferrano l’attacco decisivo. La battaglia infuria

sulla piana di Stavello: ci vuole un’intera giornata perché molti

crociati riescano a travolgere pochi superstiti, uomini e donne

denutriti, ma che lottano nella convinzione che Dio li aiuterà.

E’

un macello: gran parte di quei disgraziati è massacrata e gettata in

un rio da allora chiamato Carnasco, le cui acque erano diventate

rosse come il sangue e rimarranno imbevibili per anni.

Dolcino,

Margherita e Longino Cattaneo sono catturati vivi, con loro altri 150

prigionieri, come riferisce l’Anonimo sincrono.

Dopo

la cattura, Dolcino, Margherita e Longino in catene sono portati

nelle prigioni di Biella Piazzo e poi a Vercelli, ove sono

orrendamente torturati, come minuziosamente ci narrano le fonti

cattoliche

(9).

Ogni

mezzo fu intrapreso, invano, affinchè abiurino la loro fede.

Margherita descritta come “bellissima”

rifiuta le proposte di matrimonio dei feudatari, che così

l’avrebbero salvata dal rogo.

I

corpi sanguinanti e sfigurati, ma ancora vivi, furono posti al rogo:

Dolcino a Vercelli alla confluenza del torrente Cervo con la Sesia

(punto difficile da identificare oggi, poiché l’orografia è

mutata), Longino Cattaneo sicuramente a Biella, nell’isolotto su

cui oggi poggia il ponte detto “della

Maddalena”

sul torrente Cervo; Margherita, secondo la tradizione popolare, in

quello stesso luogo. Tutti il 1° Giugno 1307.

Per

comprendere l’osmosi tra la popolazione locale valsesiana ed i

Dolciniani, è fondamentale evidenziare la struttura delle comunità

alpine che caratterizzavano ancora le alte valli agli inizi del XIV

secolo. Si trattava di comunità reali, non personali, contrassegnate

dalla coesistenza tra la proprietà privata e quella collettiva. La

prima era limitata all’abitazione, alle armi, agli utensili del

lavoro, al bestiame ed a poca terra; la grande proprietà – i campi

coltivabili, le brughiere e gli alpeggi per i pascoli, i boschi –

era comunitaria, e il godimento delle sue singole componenti era

stabilito da “regole”

scaturite da assemblee di uomini liberi, vale a dire da coloro che

portavano le armi e che al prezzo della vita difendevano quella

proprietà.

In

alcuni Cantoni della Svizzera primitiva si è conservata tuttora la

Landsgemeinde,

assemblea per gli affari comunali e cantonali che emana leggi e

regolamenti secondo i dettami della democrazia diretta, dove la

partecipazione è un diritto/dovere riservato, sino a non molti anni

fa agli uomini atti alle armi.

L’ordinamento

longobardo diede vigore a tali assemblee degli uomini liberi, gli

arimanni.

Queste

comunità erano chiamate vicinie

o vicinanze

in Piemonte e

Lombardia; comunaglie

nell’Appennino

parmense; regole,

appunto, nel Cadore e nel Veneto.

L’etica

che informava lo spirito comunitario, fondato sull’inalienabilità

del suolo, era quella di conservare intatto il patrimonio collettivo;

quest’etica venne minata e distrutta dall’introduzione del

diritto bizantino cristianizzato dall’imperatore Giustiniano, che

sarà la base del Diritto Romano, dal quale attingerà a piene mani

il nuovo Stato Unitario del 1861.

La

comunità rurale alpina può quindi definirsi come un insieme di

famiglie vicine

che coltivano un dato

territorio soggetto a

regole

di utilizzazione collettiva, ed è l’antenata della maggior parte

degli odierni Comuni “politici”.

In

Svizzera esiste tuttora il “doppio Comune“: quello moderno,

“politico”,

e quello detto, in Canton Ticino e nei Grigioni italiani,

“patriziale”

corrispondente alla

nostra “vicìnia “,

competente per l’amministrazione dei beni comunitari e per gli

“affari pauperili”

( cioè l’assistenza).

Sino

al secolo XIX ci furono conflitti elvetici anche aspri di competenza

tra consigli “politici”

e “patriziali”.

Queste assemblee discutevano sullo sfruttamento economico del terreno

(coltivazioni, rotazioni agronomiche, pascoli, boschi, caccia e

pesca) ed anche sull’ammissione od il rigetto dei forestieri

(tuttora in Svizzera la cittadinanza si acquisisce a livello

comunale, e non cantonale o federale): come avvenne, appunto, in alta

Valsesia, dove Dolcino, Margherita e Longino furono accolti, mentre

invece le truppe di repressione in rastrellamento degli eretici

furono respinte con forza.

La

sostituzione del Diritto tribale, poi longobardo, con il Diritto

Romano non fu certo “pacifica”

e la resistenza durò secoli. In molte valli gli uomini liberi

poterono conservare con le armi i loro “privilegi”,

cioè la loro

autonomia, le loro “regole”.

Le “vicìnie”

riuscirono a

sopravvivere sulle montagne, divenendo i cosiddetti “usi civici”

e si conservarono

sino all’inizio del XIX secolo. Per le alte valli di cui stiamo

parlando, possiamo rilevare che la tradizione culturale formatasi

durante l’Età finale del bronzo e del ferro, sta tramontando

soltanto con i nostri nonni, o addirittura con i nostri padri ( la

prima Guerra mondiale può

essere considerata lo jato ), come dimostra lo studio delle

tradizioni popolari, che hanno tramandato sino ad oggi antichissime

ritualità.

Oltre

alla “vicìnia”,

esiste un’altra

organizzazione comunitaria, la cui importanza è sfuggita agli

studiosi del Diritto italiano, in quanto nelle documentazioni

comunali se ne trovano soltanto labili tracce frammentarie: si tratta

di quelle che era chiamata (in Piemonte, ma non solo) la “Badìa “

o “Abbadìa”,

corporazione che, in origine, riuniva i giovani dal comune periodo di

“spupillamento”,

gelosa custode delle

ataviche libertà e della “cultura”

orale alternativa; lo

stesso nome di “Abbadìa”appare

come una sfida alla cultura ufficiale “scritta”,

quella codificata

nelle Abbazie del monachesimo medioevale.

Le

competenze stesse di queste corporazioni, ovvero l’organizzazione

della vita comunitaria, delle antiche regole, delle feste (quali i

carnevali ed i maggi), della difesa del territorio e dei suoi

confini, divengono quindi eredità vivente e ragione storica delle

insorgenze montanare e contadine, da quelle del “tuchinaggio”

antifeudale, alle

rivolte antifrancesi a cavallo tra XVIII e XIX secolo: tutte mirate a

ristabilire norme e valori infranti del passato (10).

Molte

“badìe” furono

cattolicizzate e divennero confraternite; i capi, gli “ abà”

si trasformarono in

“priori”

o addirittura santificati ( come Sant’Euseo di Serravalle Sesia).

Così, io sono convinto che Milano Sola, definito dalle fonti “ricco

contadino di Campertogno”,

che invita Dolcino in alta Valle, altri non è se non un “ abà”,

autorevole capo dei giovani della sua comunità, poiché non si

poteva essere “ricchi “ nell’agricoltura di sopravvivenza di

una comunità alpina agli inizi del XIV secolo; l’invito inoltre

non poteva essere “privato”

e prescindere da una volontà collettiva, appunto da una delibera

della “vicìnia”,

di dare ospitalità a decine di perseguitati.

La

comunità cristiana che Dolcino e Longino proponevano come

precorritrice del “Regno”,

è del tutto speculare, omologa a quella dei montanari, dove si

riscontrano i medesimi valori fondamentali: solidarietà e

fratellanza, comunione dei beni, rifiuto di ogni tipo di balzello

(taglie o decime che fossero), parità uomo/donna, nessun servo e

nessun padrone, ma Dio unico “Signore”,

rifiuto del denaro (si pensi al Segalello, fondatore del movimento

apostolico che “gettò via i denari”,

poichè l’economia

era fondata sul servizio comunitario e sul baratto…….)

Dolcino,

Longino e Margherita testimoniano, nel loro messaggio evangelico

radicale, la validità dell’ordinamento giuridico alpino,

rivitalizzato dai Longobardi e minacciato dal Diritto Romano che

sale dai centri urbani della pianura.

La

“crociata”,

invece, è la messa

in opera di uno strumento oppressivo per l’affermazione di principi

antitetici: gerarchia, privilegi riconosciuti ai signori feudali,

laici o ecclesiastici che siano; la donna considerata veicolo

diabolico; la moneta sonante, anziché il servizio solidale ed il

libero scambio.

La

sconfitta di Dolcino, Margherita e Longino segnerà l’inizio della

fine della civiltà alpina: alla luce del sole, rimarrà

l’ordinamento giuridico latino; ai “resistenti”

il buio dei boschi e

della notte, dove troveranno

rifugio i banditi; le

donne “vestali”

dell’antica cultura

agreste diventeranno “streghe”:

le fate giovani e belle saranno tramutate dalla cultura vincente in

vecchie malefiche megere. La pratica del libero scambio, in sfida

alla legge, sarà dei contrabbandieri.

Le

alte valli alpine presenteranno, nella loro decadenza economica,

politica e sociale, tutti i caratteri delle colonie, così come

avviene nel terzo mondo (11):

le materie prime prodotte ( si pensi ai metalli, cominciando

dall’oro, ma anche all’acqua, bene quanto mai prezioso), sono

consumate o trasformate nelle metropoli; le popolazioni sono

territorialmente divise con confini estranei alla loro realtà

economico-sociale; le Valli costituiscono una grande riserva

di mano d’opera (prima serve, poi operai ) e di buoni soldati; il

sistema viario di comunicazione da orizzontale, tra valle e valle,

sostituito da quello a raggiera che diparte dal centro metropolitano

per facilitare la pianurizzazione delle attività economiche; il

capitale sociale sparito, sostituito da quello dei metropolitani che

si impadroniscono della terra ( turismo speculativo che espelle gli

indigeni); la produzione agricola e artigianale soppiantata da quella

industriale metropolitana; gli indigeni considerati culturalmente

alienati, minus

habentes; gli idiomi

che esprimono la loro cultura bistrattata, degradati dal valore di

“lingua” a

“minus valore”

“ dialetto”, da

estirpare e buttare (la rapina del minus-valore !). Laddove i popoli

indigeni non concordano con i progetti elaborati dalle élites, che

mistificano il proprio tornaconto facendolo apparire come “progresso”

tout

court,

essi possono essere sempre rappresentati quali terroristi

pericolosi; primitivi, gretti, egoisti, ostacolo allo sviluppo.

E’

l’inversione dell’etica: colto, aperto e positivo il “cittadino”;

ignorante, rozzo, testardo e meritevole di “conversione”

di “emancipazione”,

quando non di severa

condanna, il “montanaro”

:insomma, un

“eretico”

, cui spettava, un

tempo, l’abitello giallo o il rogo, ed oggi il disprezzo sociale

dei benpensantismo cittadino.

E’

l’antica favola del lupo prepotente a monte e del povero agnello,

accusato di intorbidire l’acqua ma a valle…

Così

Dolcino, Margherita e Longino appaiono, emblematicamente, mitici eroi

di una civiltà alpina che “resiste”

. Personaggi maestosi

e tragici, in presa col destino e con le forze di una natura ostile,

eroi simili a quelli della tragedia greca che guardano il volto

misterioso del fato, cui non possono resistere; dovranno cedere,

saranno sbalzati fuori dalla vita ma, lottando, fedeli alla loro

passione,anche se soccombono, conservano una loro grande dignità.

Come

i personaggi del romanziere svizzero Charles-Ferdinand Ramuz

(1878-1947), ed in particolare penso al protagonista di un suo

romanzo celebre, Farinet,

montanaro reale, fuorilegge valdostano divenuto nel Canton Vallese un

mito (12).

Lo

scrittore friulano Carlo Sgorlon, in un suo romanzo racconta :

“la

moderna e sempre valida favola della prevaricazione dell’uomo sulla

natura, favola antica della dabbenaggine e del miraggio del progresso

che, alleati contro l’equilibrio della creazione, scatenano il

sangue ferito della terra. Perché uccidono il passato, scambiandolo

per passatismo, in nome di un avvenire che è furto, consacrazione,

improvvisa padronanza del fuoco degli dei”.

In

questo romanzo si staglia la figura di Siro, un montanaro contrario

alla strada ed alla diga progettata ed in fase di realizzo: il

racconto è ispirato alla tragedia del Vajont, anche se i toponimi

sono mutati.

“A

chi diceva, a Siro,: sei tu, fuori dal tempo. Dov’è il pericolo?

Nei lavori della strada? Replicava : ma certo. Cominciano sempre con

una strada. Se lasciate che la strada si faccia, poi sarà sempre

tardi per ogni cosa.”

Lui

conosceva le loro tecniche, le aveva viste applicate in molte altre

valli. Dopo la strada, vedeva gente che avrebbe messo le mani ingorde

su ogni cosa. Avrebbe sventrato i boschi per farne piste da sci,

costituito ogni possibile diavoleria: seggiovie, impianti di

risalita, funivie per salire in cima alle montagne senza muovere un

solo passo; avrebbe fabbricato alberghi, rovinato i nevai del

massiccio, e le valli e le montagne sarebbero state percorse da una

ragnatela di fili d’acciaio e di piloni di cemento. Avrebbero

deviato le acque……” “Le acque ? cosa centrano le acque? “ “

Non lo so. Dico per dire. So soltanto che rovinano tutto.” “

Siro, ragiona: la gente della valle aspetta da decenni che la strada

sia fatta”. Ma lui non voleva ragionare. Era sconvolto dalla sua

passione, e continuava a dire che bisognava fare una lega di tutta la

gente per bloccare il progetto che ci minacciava, correre in tutti i

paesi e soffiare con ogni forza dentro l’antico corno di bue, per

gettare allarme. Lo guardai negli occhi ed ebbi l’impressione che

non mi vedesse nemmeno. Mi sembra una sorta di eretico di altri

tempi, un frà Dolcino uscito da secoli remoti ed entrato chissà

come nel nostro tempo di motori e di macchine. Non si era accorto

che quell’epoca era finita, che il frate di Novara e la sua donna

dai capelli rossi erano stati bruciati vivi, e la sua gente

massacrata e dispersa. Si era perduto un grande sogno, quelle antiche

comunità montanare. Ma adesso i tempi erano cambiati, e sopravviveva

soltanto un suo pallido fantasma nel fatto che la gente affamata

andava a far legna nell’antico bosco demaniale. Tutto il resto era

cambiato. Oggi i grandi feudatari esistevano sotto forma di banche e

società finanziarie, le quali potevano anche riuscire in quello che

era stato impossibile ai vescovi medievali. L’avrebbero fatto anche

qui, ed anzi avevano già cominciato a farlo, ma opporsi era

un’illusione mitica e fuori dal tempo…….”(13).

Ramuz

e Sgorlon ci spiegano così, sia pure molto indirettamente, perché

il Movimento contro il “Treno alta velocità “ (la TAV) in valle

Susa abbia emblematicamente “recuperato”

frà Dolcino: è la seconda volta, dopo gli anni di fine –

principio secolo – quando il movimento operaio valsesiano e

biellese onorò il “precursore”

– che un movimento

popolare riscopre Dolcino e lo rivendica. In Valle Susa, e in

internet, circola una significativa lettera firmata “Dolcino e

Margherita, da nessun